Pensamiento Crítico, una Habilidad Clave para el Liderazgo Sindical

En un mundo en constante cambio, donde los desafíos laborales y sociales se vuelven cada vez más complejos, el pensamiento crítico se ha convertido en una habilidad esencial para los dirigentes sindicales. Esta capacidad no solo permite analizar con profundidad la información, evaluar distintas perspectivas y tomar decisiones informadas, sino que fortalece la autonomía, la creatividad y la legitimidad del liderazgo. Desarrollar el pensamiento crítico en el sindicalismo es dar un paso hacia organizaciones más reflexivas, propositivas y comprometidas con la transformación social. por tal motivo, hemos incorporado esta sección, con el fin de incorporar semanalmente breves lecturas que ayuden a fortalecer el pensamiento crítico de los dirigentes sindicales.

ATENTAMENTE.

Paulina, Marla y Gabriel

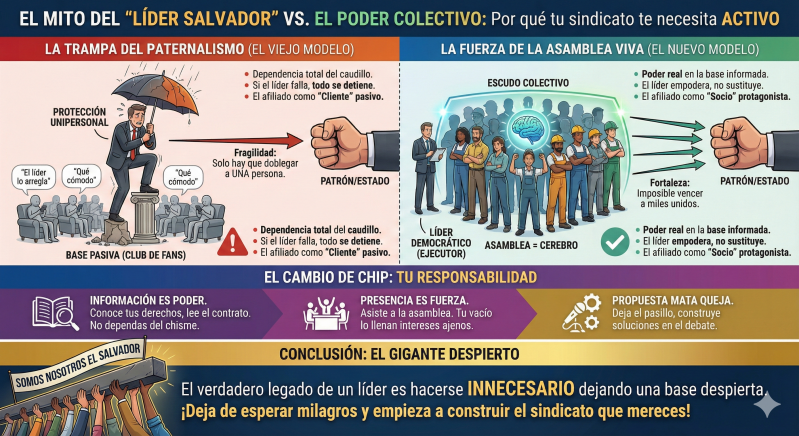

EL MITO DEL "LÍDER SALVADOR": POR QUÉ TU SINDICATO TE NECESITA A TI, NO A UN HÉROE

16 de diciembre, 2025

Imaginen la escena. Es un momento tenso en la dependencia; quizá hay rumores de recortes, o tal vez la revisión de las condiciones generales de trabajo está estancada. En los pasillos, en los grupos de WhatsApp y en la hora del café, la incertidumbre flota en el aire. Pero, invariablemente, surge una frase que actúa como un sedante colectivo:

"No se preocupen, el Secretario General ya está viendo eso. Seguro él lo arregla. Él sabe qué hacer".

Y así, respiramos aliviados. Volvemos a nuestros escritorios, dejamos que la adrenalina baje y delegamos nuestro futuro en las manos de una sola persona. Nos sentimos protegidos.

Sin embargo, esa sensación de seguridad es una trampa.

Hoy necesitamos hablar de algo incómodo pero vital: el "paternalismo sindical". Esa vieja costumbre de ver al sindicato como una oficina de gestión y al líder como una especie de padre protector o "Líder Salvador" que, con su varita mágica (o sus contactos políticos), resolverá todos los problemas mientras la base espera sentada.

Este modelo no solo es anticuado; es peligroso. Y te voy a explicar por qué esperar a que "papá sindicato" resuelva todo es la forma más rápida de debilitar nuestra fuerza colectiva.

La cómoda trampa del paternalismo

Seamos honestos con nosotros mismos: es muy cómodo delegar. El servicio público es demandante; lidiamos con burocracia, con la ciudadanía, con normativas cambiantes. Lo último que queremos al final del día es tener que pensar en estrategias gremiales o leer estatutos.

Es mucho más fácil creer en la figura del caudillo. Ese personaje carismático, que habla fuerte, que golpea la mesa y que promete el cielo y las estrellas. Nos gusta creer en el héroe porque eso nos exime de la responsabilidad de ser protagonistas. Si el líder acierta, aplaudimos; si el líder falla, tenemos a quién culpar sin tener que mirarnos al espejo.

Pero el sindicato no se inventó para crear héroes. Se inventó para crear escudos colectivos.

Cuando depositamos todo el poder y la expectativa en una sola persona (o en un pequeño comité), estamos enviando un mensaje terrible a la parte empleadora: "Solo tienes que doblegar, convencer o cansar a una persona para vencernos a todos".

Piénsalo fríamente. Un Secretario General, por más hábil, honesto y combativo que sea, sigue siendo un ser humano. Tiene límites, se cansa, se equivoca y, a veces, se enfrenta a presiones que nadie más ve.

Si la fuerza del sindicato depende exclusivamente de su capacidad de negociación, el sindicato es frágil.

-

¿Qué pasa si ese líder se enferma?

-

¿Qué pasa si se equivoca de estrategia?

-

¿Qué pasa si, seducido por el poder, deja de escuchar?

Si la base de personas afiliadas está dormida, esperando instrucciones, el sindicato se paraliza. Un gremio donde la asamblea es muda y solo sirve para levantar la mano cuando se le pide, no es un sindicato: es un club de fans.

En el sector público, donde nos enfrentamos al Estado —que es el patrón más grande y poderoso que existe—, jugar a la individualidad es un suicidio. Ninguna persona es más fuerte que una institución. Pero ninguna institución es más fuerte que una base trabajadora organizada, informada y activa.

Aquí es donde debemos cambiar el chip. El verdadero poder no reside en la oficina del Comité Ejecutivo, ni en la firma del Secretario. El poder real, el que asusta a las injusticias y frena los abusos, vive en la Asamblea.

Pero no me refiero a la asamblea protocolaria donde vamos a firmar asistencia para que no nos descuenten el día. Hablo de la asamblea viva. Ese espacio donde se debate, donde se discrepa y donde se construye.

Debemos dejar de ver a la asamblea como un trámite y empezar a verla como el cerebro del sindicato. El líder debe ser el ejecutor de la voluntad de la mayoría, no el dueño de la voluntad colectiva. Su trabajo no es decirnos qué hacer, sino preguntarnos: "Compañeros, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a enfrentar juntos?".

Un sindicato sano no es aquel donde el líder habla y todos callan. Es aquel donde el líder escucha y la base propone.

El paternalismo nos ha convertido, sin querer, en "clientes" de nuestro propio sindicato. Pagamos una cuota y esperamos un servicio a cambio: que nos defiendan, que nos consigan el bono, que nos tramiten el permiso. Si el servicio es malo, nos quejamos en el pasillo.

Esa mentalidad debe morir hoy. Tú no eres un cliente de tu sindicato. Tú eres el sindicato.

La corresponsabilidad significa entender que:

-

La información es tu deber: No esperes a que te cuenten el chisme. Lee el contrato, conoce la ley, entiende tus derechos. Un trabajador informado es imposible de engañar, incluso por sus propios líderes.

-

La presencia cuenta: Ir a las reuniones no es opcional si quieres tener derecho a exigir. El vacío que dejas tú, lo llena alguien más (y a veces, lo llenan intereses que no te convienen).

-

La propuesta mata a la queja: Criticar al Comité en el café es deporte nacional. Proponer soluciones en la asamblea es hacer política sindical de altura.

Esto también es un mensaje para quienes hoy ocupan cargos de representación. El mejor legado que puede dejar un dirigente sindical no es un edificio nuevo, ni siquiera un aumento salarial histórico (aunque eso ayuda mucho).

El legado más grande es dejar una base despierta.

Un verdadero líder democrático no busca hacerse indispensable; trabaja cada día para volverse innecesario. Educa, forma nuevos cuadros, empodera a sus compañeros y comparte la toma de decisiones. Porque sabe que el día que él no esté, la organización debe seguir caminando con la misma fuerza.

Compañera, compañero servidor público:

Deja de buscar al salvador. Mira a tu lado. Mira a tu colega de escritorio, al de la ventanilla de al lado, al del otro departamento. Ahí está el salvador. Son ustedes. Somos nosotros.

La fuerza para negociar mejores condiciones, para defender la dignidad del servicio público y para innovar en nuestro gremio no vendrá de una sola garganta gritando en un mitin. Vendrá del rugido de miles de voces hablando el mismo idioma, respaldadas por el conocimiento y la unidad.

Es hora de quitarle el peso del mundo a una sola persona y cargarlo entre todos. Es hora de dejar de pedir milagros y empezar a hacer política gremial.

El "Líder Salvador" es un mito. La fuerza de la asamblea, en cambio, es una realidad imparable.

¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando a que te salven, o vas a empezar a construir el sindicato que mereces?

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

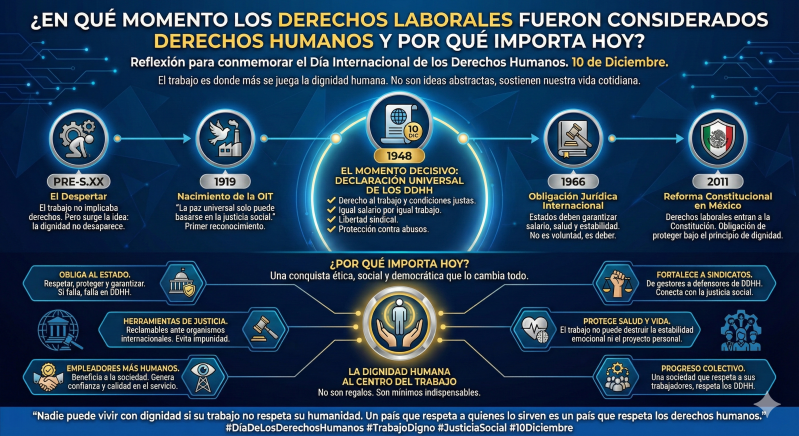

¿EN QUÉ MOMENTO LOS DERECHOS LABORALES FUERON CONSIDERADOS DERECHOS HUMANOS Y POR QUÉ IMPORTA HOY?

10 de diciembre, 2025

Reflexión para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos

Cada 10 de diciembre recordamos que los derechos humanos no son ideas abstractas ni conceptos lejanos: son lo que sostiene nuestra vida cotidiana. Nos permiten vivir con dignidad, tomar decisiones, expresarnos, equivocarnos, avanzar y trabajar. Aunque a veces no lo veamos así, el trabajo es uno de los espacios donde más se juega la dignidad humana.

Por eso, al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, surge una pregunta fundamental:

¿En qué momento los derechos laborales fueron considerados derechos humanos?

Junto con ella, otra igual de importante:

¿Por qué es tan trascendente que así sea?

La respuesta es una historia de luchas, avances y reconocimientos internacionales que hoy sostienen la libertad sindical, la justicia laboral y la dignidad de las personas trabajadoras, en el caso en específico, de quienes sirven al Estado.

Cuando el mundo descubrió que el trabajo también es vida

No siempre fue así. Durante siglos, trabajar no implicaba tener derechos, bastaba necesitar el empleo para aceptar lo que hubiera: jornadas insufribles, salarios injustos, decisiones arbitrarias, trato humillante.

Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, en medio de la industrialización y las primeras luchas obreras, surge una idea simple y profunda:

la dignidad de una persona no desaparece cuando empieza su jornada laboral.

Fue ahí donde empezó el camino para que los derechos laborales se entendieran como derechos humanos: cuando el trabajo dejó de verse solo como producción y empezó a verse como parte de la vida humana.

1919: El nacimiento de la OIT y el primer gran reconocimiento

Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo comprendió que la paz no podía basarse solo en acuerdos políticos: debía construirse sobre la justicia social.

Así nació la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con una frase visionaria:

“La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social.”

Con eso, por primera vez se reconoció que las condiciones laborales —jornadas, salarios, seguridad, libertad sindical— eran esenciales no solo para la economía, sino para la dignidad humana y la estabilidad de las sociedades. Fue un primer paso histórico.

1948: El día en que el mundo declaró que el trabajo digno es un derecho humano

El momento decisivo llegó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. Ahí, ante los horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial, la humanidad declaró que:

-

Toda persona tiene derecho al trabajo,

-

A condiciones justas y favorables,

-

A igual salario por igual trabajo,

-

A formar y afiliarse a sindicatos,

-

A la protección frente a abusos y discriminación.

Por primera vez, estos derechos dejaron de ser aspiraciones sociales y se declararon derechos humanos universales.

1966: Cuando el derecho laboral se convirtió en obligación jurídica internacional

El siguiente paso ocurrió con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. Ahí se estableció que los Estados deben garantizar:

-

Salario suficiente,

-

Seguridad y salud en el trabajo,

-

Descanso,

-

Estabilidad,

-

Libertad sindical y negociación colectiva.

Desde entonces, los derechos laborales dejaron de depender de la voluntad de los gobiernos: se convirtieron en obligaciones jurídicas que los Estados deben cumplir.

En México: cuando los derechos laborales entraron al corazón de los derechos humanos.

Aunque México ya tenía un capítulo laboral avanzado desde 1917, faltaba un reconocimiento clave: que esos derechos eran también derechos humanos. Ese momento llegó con la Reforma Constitucional de 2011, que obliga a todas las autoridades e incluso en las relaciones jurídico privadas, a proteger y garantizar estos derechos bajo los principios más altos de dignidad humana.

Hoy, cuando un sindicato defiende a una persona trabajadora, no solo pelea por prestaciones: defiende derechos humanos reconocidos internacionalmente.

¿Por qué importa que los derechos laborales sean considerados derechos humanos?

Porque este reconocimiento lo cambia todo. No es un detalle técnico: es una conquista ética, social y democrática. Y hoy más que nunca necesitamos recordarla.

a) Porque pone la dignidad humana al centro del trabajo

Los derechos laborales dejan de verse como regalos o beneficios.

Se entienden como mínimos indispensables para que nadie tenga que sacrificar su dignidad para conservar su empleo. Ningún objetivo institucional puede justificar vulnerar la dignidad de una persona servidora pública.

El trabajo no puede ser un espacio de abuso.

b) Porque obliga al Estado a respetar, proteger y garantizar

Reconocer estos derechos como derechos humanos obliga al Estado a:

-

No vulnerarlos,

-

Evitar que terceros los vulneren,

-

Y crear condiciones reales para que se ejerzan.

Cuando hay acoso, discriminación, amenazas, despidos injustificados o cargas excesivas, el Estado no solo falla laboralmente: falla en derechos humanos.

c) Porque fortalece el papel de los sindicatos

Los sindicatos dejan de ser vistos como gestores de prestaciones.

Pasan a ser defensores de derechos humanos en el mundo del trabajo. Eso:

-

Legitima su labor,

-

Da fuerza a sus demandas,

-

Amplía su marco jurídico,

-

Y conecta su misión con la justicia social.

Cada lucha sindical es una lucha por humanidad.

d) Porque ofrece herramientas más fuertes para exigir justicia

Al tener naturaleza de derechos humanos, pueden reclamarse ante tribunales, organismos nacionales e internacionales. Esto amplía la protección y evita que las injusticias queden sin respuesta.

e) Porque protegen la salud, la vida y el bienestar

Los derechos laborales no solo hablan de horarios y salarios.

Hablan de salud, estabilidad emocional, proyecto de vida, equilibrio personal.

Reconocerlos como derechos humanos significa aceptar que el trabajo no puede destruir la vida de nadie.

f) Porque deben hacer a los empleadores más humanos y más justos

Un espacio laboral que respeta derechos humanos no solo beneficia a quien trabaja allí:

beneficia a la sociedad completa.

Genera confianza, profesionalismo, motivación y calidad en el servicio público.

g) Porque ningún avance está garantizado si no se defiende día a día

Reconocerlos como derechos humanos crea un marco más fuerte para protegerlos de retrocesos. Nos obliga a sindicatos vigilantes, instituciones responsables y trabajadores informados.

Los derechos laborales se convirtieron en derechos humanos cuando el mundo entendió algo simple y profundo: que nadie puede vivir con dignidad si su trabajo no respeta su humanidad.

Recordar esta historia cada 10 de diciembre —y todos los días— nos ayuda a no retroceder, a fortalecer el sindicalismo, a exigir justicia y a construir instituciones públicas donde la dignidad sea el primer valor. Porque un país que respeta a quienes lo sirven es un país que respeta los derechos humanos.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

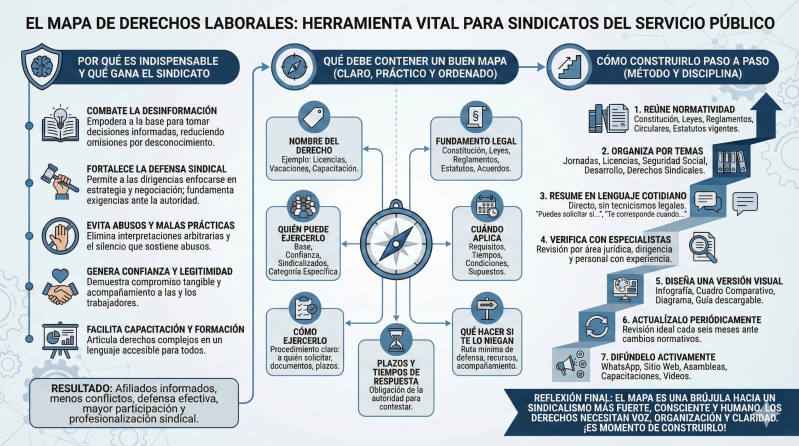

EL MAPA QUE TODO SINDICATO NECESITA: POR QUÉ ES VITAL CONOCER TUS DERECHOS LABORALES Y CÓMO CONSTRUIRLO PASO A PASO

4 de diciembre, 2025

Los derechos laborales no son un lujo ni un accesorio: son la base que sostiene nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestra posibilidad de vivir una vida equilibrada. Sin embargo, la realidad cotidiana dentro de las dependencias públicas es muy distinta. Muchas personas afiliadas —incluso con años de experiencia— no conocen con claridad todos los derechos que les corresponden. Y no es su culpa. La información suele estar dispersa, expresada en un lenguaje poco claro o simplemente no se actualiza.

Por eso, cada sindicato de personas servidoras públicas necesita un mapa de derechos laborales: una herramienta práctica, visual y accesible que permita saber qué derecho existe, dónde está fundamentado, cuándo aplica y cómo ejercerlo. Tener ese mapa cambia la conversación. Ya no se trata solo de reaccionar cuando surge un conflicto, sino de anticiparse, de empoderar a la base y de construir una cultura de certeza, transparencia y protección.

A continuación te explicamos, de manera sencilla, por qué es tan importante contar con un mapa de derechos laborales y cómo elaborarlo sin complicaciones.

¿Por qué es indispensable tener un mapa de derechos laborales?

1. Porque la desinformación es el mayor enemigo de los trabajadores

En el sector público, los problemas no comienzan con los grandes conflictos, sino con pequeñas omisiones: una licencia que no se solicita por desconocimiento, una evaluación que se acepta sin cuestionar, un apoyo al transporte que se pierde porque nadie sabía que existía.

Un mapa de derechos laborales reduce esa desinformación y convierte al afiliado en alguien capaz de tomar decisiones informadas.

2. Porque fortalece la defensa sindical

Un sindicato informado es un sindicato fuerte. Cuando la base conoce sus derechos, las dirigencias pueden concentrarse en la negociación, la estrategia y la incidencia, en lugar de resolver dudas básicas cada día.

Además, cuando se exige un derecho con fundamento claro, la autoridad lo piensa dos veces antes de negarlo.

3. Porque evita abusos y malas prácticas

Muchos abusos dentro del servicio público se sostienen en el silencio. Saber qué te corresponde —y poder consultarlo de forma organizada— evita que un jefe inmediato “interprete” la ley a su conveniencia o que una dependencia decida arbitrariamente.

4. Porque genera confianza dentro del sindicato

Cada vez que un sindicato entrega herramientas útiles, demuestra que está del lado de las y los trabajadores. Un mapa de derechos laborales es una prueba tangible de compromiso y acompañamiento.

5. Porque facilita la capacitación y la formación

En cualquier taller, plática o curso sindical, contar con un mapa permite explicar con claridad cómo se articulan los derechos: desde los constitucionales hasta los reglamentarios. Eso mejora la comprensión y hace más accesible incluso lo más técnico.

¿Qué debe contener un buen mapa de derechos laborales?

Un mapa de derechos no es un documento lleno de artículos legales. Debe ser claro, práctico y ordenado. Como mínimo, incluye:

-

Nombre del derecho

Ejemplo: Apoyo a transporte, tarjeta con bonificación de fin de año, permisos con goce de sueldo, seguridad social, estabilidad laboral, capacitación.

-

Fundamento legal

Constitución, tratados internacionales, leyes laborales o aplicables, reglamentos internos, estatutos sindicales, circulares, acuerdos, etc.

-

Quién puede ejercerlo

Base, sindicalizados, personal de determinada categoría, etc.

-

Cuándo aplica

Requisitos, tiempo, condiciones y supuestos.

-

Cómo ejercerlo

Procedimiento claro: a quién se solicita, con qué documentos, en qué plazos.

-

Plazos y tiempos de respuesta

Lo que la autoridad está obligada a contestar.

-

Qué hacer si te lo niegan

Ruta mínima de defensa: recurso, instancia interna, acompañamiento sindical u otras vías.

Cómo crear un mapa de derechos laborales paso a paso

No necesitas un gran presupuesto ni una reforma estatutaria. Solo método, claridad y disciplina.

1. Reúne toda la normatividad aplicable

Aquí es donde se mezcla la paciencia con el trabajo jurídico.

Busca:

-

Constitución

-

Tratados Internacionales

-

Leyes laborales aplicables al servicio público, incluyendo aquellas de aplicación supletoria

-

Condiciones generales de trabajo

-

Reglamentos internos

-

Circulares

-

Acuerdos administrativos

-

Estatuto sindical

Todo lo que esté vigente, aunque sea viejo, sirve.

2. Organiza la información por temas

Clasifica los derechos en grupos como:

-

Jornadas y descansos

-

Licencias y permisos

-

Seguridad social

-

Desarrollo profesional

-

Derechos sindicales

-

Estabilidad y protección del empleo

Esto permite ver con claridad lo que ya está protegido… y las áreas donde hace falta luchar.

3. Resume cada derecho en un lenguaje cotidiano

Evita frases como “con fundamento en el artículo 14, fracción II…”.

Usa lenguaje directo:

“Puedes solicitar esta licencia si…”, “Este derecho te corresponde cuando…”, “Para pedirlo, entrega…”. El mapa debe poder entenderse sin ser abogado.

4. Verifica con especialistas del sindicato

Antes de publicarlo, que lo revisen:

-

El área jurídica

-

La dirigencia

-

Personas con experiencia dentro de la dependencia

Tres pares de ojos ven más que uno, y evitas errores.

5. Diseña una versión visual

Un buen mapa no es solo texto. También puede ser:

-

Infografía

-

Cuadro comparativo

-

Diagrama de ruta

-

Archivo descargable

-

Mini guía por categorías

Mientras más accesible, mejor.

6. Actualízalo periódicamente

El marco jurídico del servicio público cambia con frecuencia.

Cada seis meses es ideal revisarlo. Así siempre estará vigente.

7. Difúndelo entre tus afiliados

Un mapa guardado en un archivo no sirve.

Hay que:

-

Mandarlo por WhatsApp

-

Subirlo al sitio del sindicato

-

Presentarlo en asambleas

-

Usarlo en capacitaciones

-

Impulsarlo con pequeños videos explicativos

El sindicato que no comunica, desaparece.

¿Qué gana el sindicato al tener un mapa de derechos laborales?

-

Personas afiliadas más informados y empoderados

-

Menos conflictos innecesarios

-

Mejor defensa frente a decisiones arbitrarias

-

Mayor legitimidad de la organización

-

Base más participativa

-

Autoridades más cuidadosas

-

Mayor orden y profesionalización sindical

En pocas palabras: un mapa es una herramienta para poner el poder de la información en manos de quienes trabajan cada día por el servicio público.

Los derechos laborales no se defienden solos. Necesitan voz, organización y claridad. Un mapa de derechos laborales no solo ayuda a entender la normatividad: también recuerda que cada trabajador y cada trabajadora merece certeza, respeto y condiciones justas.

Es, en esencia, una guía para no perderse en el laberinto burocrático y una brújula para caminar hacia un sindicalismo más fuerte, más consciente y más humano.

Si tu sindicato aún no tiene uno, este es el momento perfecto para construirlo.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

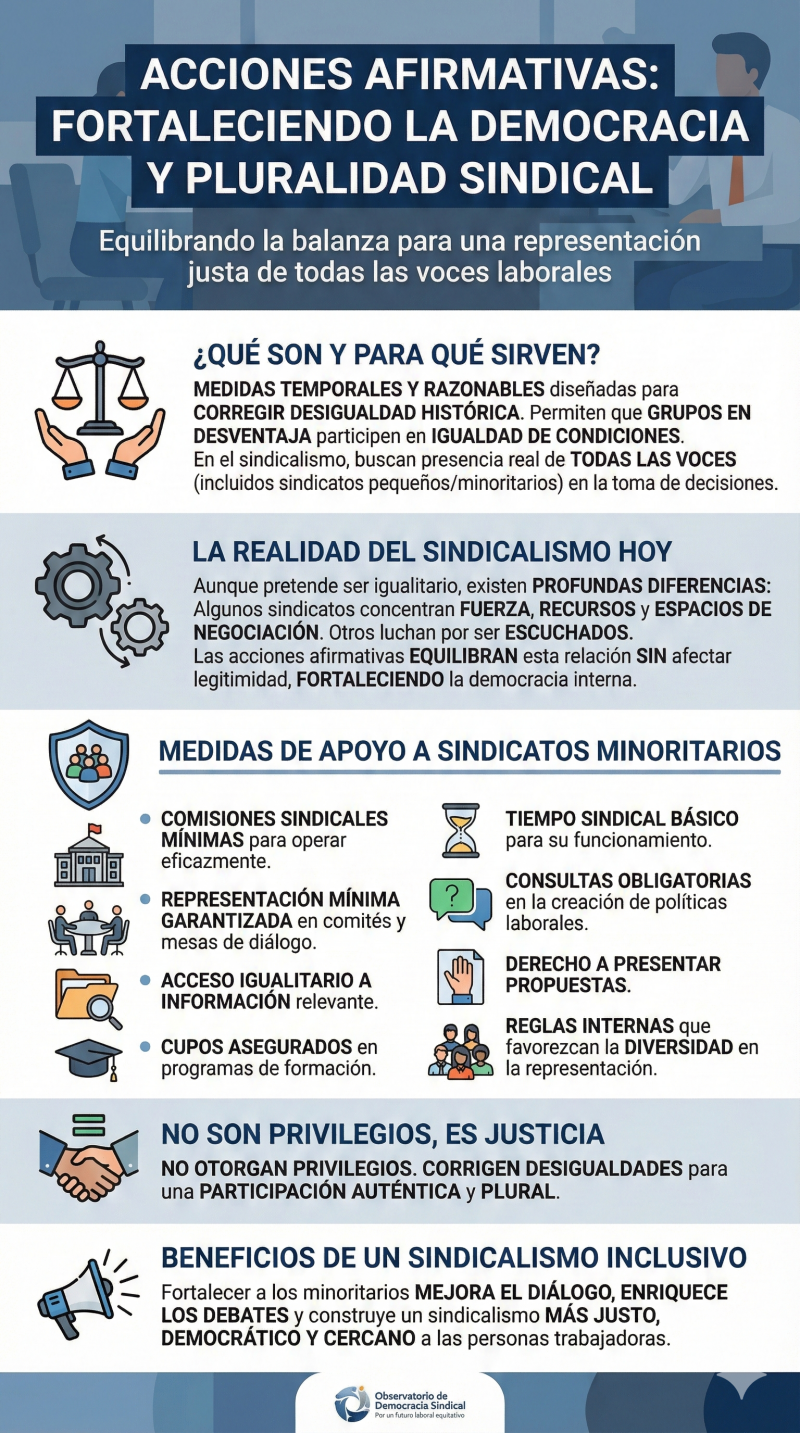

¿ES POSIBLE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA SINDICATOS MINORITARIOS'

1° DE DICIEMBRE, 2025

En el mundo del trabajo y del sindicalismo se habla mucho de igualdad, de libertad, de participación y de democracia. Sin embargo, cuando bajamos esos ideales a la vida cotidiana dentro de una institución pública, nos encontramos con que esas aspiraciones no llegan por sí solas. Existen desigualdades históricas, prácticas arraigadas y condiciones estructurales que hacen que ciertos sindicatos —normalmente los más grandes, los más antiguos o los mejor posicionados— tengan facilidades para participar, influir y tener presencia, mientras que otros sindicatos, especialmente los más pequeños o de reciente creación, tienen dificultades para hacerse escuchar o para incidir realmente en las decisiones que afectan a sus afiliados. Esto es consecuencia al régimen en el que únicamente se permitía un sindicato por ente público.

Es aquí donde surge la figura de las acciones afirmativas, también conocidas como acciones positivas. Estas medidas son una herramienta que busca corregir desigualdades reales, no solo las que se ven en el papel. Son esfuerzos temporales, razonables y orientados a equilibrar condiciones entre actores que no parten del mismo punto. Su propósito no es generar privilegios, sino permitir que todos tengan acceso auténtico a los espacios donde se decide, se discute y se construye la vida laboral.

Las acciones afirmativas tienen un fuerte respaldo constitucional y de derecho internacional. El artículo 1º de la Constitución mexicana es claro: todas las autoridades están obligadas no sólo a evitar la discriminación, sino a adoptar medidas específicas para hacer realidad la igualdad sustantiva. Esto quiere decir que la igualdad no se logra únicamente tratando igual a todos; muchas veces se debe tratar de manera diferente a quienes están en desventaja, para colocarles en condiciones equiparables al resto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la igualdad auténtica exige medidas correctoras, especialmente cuando existen obstáculos que impiden que ciertos grupos puedan participar en igualdad de circunstancias. Aunque este principio ha sido aplicado en áreas como género, discapacidad o pueblos indígenas, nada impide que se utilice también en contextos de libertad sindical cuando existen desigualdades estructurales.

A nivel internacional, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que México ha ratificado— reconocen que todos los sindicatos, sin importar su tamaño, deben contar con posibilidades reales de organizarse, representarse, acceder a la información necesaria y participar en el diálogo social. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha reiterado que excluir o marginar a sindicatos minoritarios constituye una afectación indirecta a la libertad sindical, la cual debe corregirse mediante medidas que garanticen su participación efectiva. La libertad sindical, para ser auténtica, debe ser plural, y ese pluralismo sólo existe cuando cada sindicato puede desarrollar su labor sin quedar anulado por su tamaño.

Desde la reforma laboral de 2019 en México se fortaleció el pluralismo sindical. Poder coexistir varios sindicatos ya no es un accidente, sino una expresión moderna de la democracia laboral. Sin embargo, el pluralismo real no se agota en permitir que existan diferentes organizaciones; requiere que todas ellas tengan oportunidad de participar. Cuando un sindicato minoritario no recibe la misma información, no tiene acceso a las mesas de diálogo o simplemente no es tomado en cuenta por su número reducido de afiliados, esa pluralidad se vuelve meramente simbólica. Ahí es donde las acciones afirmativas empiezan a cobrar sentido.

¿Son entonces los sindicatos minoritarios sujetos legítimos de acciones afirmativas?

La respuesta, a la luz de los principios constitucionales, internacionales y de democracia laboral, es que creemos que sí. Existen razones de peso para justificarlo:

-

Porque la igualdad formal no basta. Aunque la ley diga que todos los sindicatos pueden participar, en la práctica algunos quedan fuera por falta de recursos, tiempo sindical, experiencia o reconocimiento institucional.

-

Porque la libertad sindical es para todos. No distingue entre mayoritarios y minoritarios, y la OIT es clara en que el tamaño no puede usarse como filtro para limitar derechos.

-

Porque la democracia sindical necesita voces diversas. Los sindicatos pequeños suelen representar grupos con necesidades particulares: jóvenes, técnicos, personal operativo, profesionistas o áreas específicas. Si ellos no participan, su sector tampoco.

-

Porque la Constitución obliga a adoptar medidas correctoras. El artículo 1º establece que la igualdad sustantiva requiere acciones afirmativas cuando sea necesario.

-

Porque evitar su exclusión fortalece la legitimidad del diálogo. Un proceso que escucha solo a los más grandes pierde riqueza, representatividad y equilibrio.

Existen, por supuesto, argumentos que algunos podrían plantear para oponerse. Por ejemplo, que la representación debe ser proporcional al tamaño o que las acciones afirmativas podrían generar tensión con el sindicato mayoritario. Sin embargo, estas objeciones se responden fácilmente: las medidas no sustituyen la proporcionalidad, sólo garantizan un umbral mínimo de participación; y lejos de provocar conflictos, suelen generar mayor transparencia y legitimidad en los procesos.

Una vez justificada la pertinencia de las acciones afirmativas, el siguiente paso es preguntarnos qué tipo de medidas concretas pueden implementarse para apoyar a sindicatos minoritarios y asegurar que su presencia sea efectiva y no solo simbólica.

A continuación se presenta un catálogo razonado de acciones positivas que pueden considerarse:

-

Representación mínima garantizada en todos los órganos de diálogo y comisiones mixtas.

Asegurar que cada sindicato, aunque sea pequeño, tenga presencia con voz y voto en temas esenciales como capacitación, seguridad e higiene, procesos de mejora laboral y seguimiento de acuerdos. Esta medida evita exclusiones indirectas y coloca en la mesa todas las perspectivas.

-

Acceso igualitario y simultáneo a la información institucional.

Garantizar que convocatorias, minutas, propuestas, acuerdos y documentos oficiales lleguen a todos los sindicatos al mismo tiempo y con los mismos medios. La información es una herramienta de poder y sin ella no puede haber participación real.

-

Cupos reservados en programas de capacitación sindical.

Permitir que sindicatos minoritarios tengan lugares asegurados en cursos, diplomados, talleres o certificaciones. Esto fortalece sus cuadros, profesionaliza su representación y nivela capacidades técnicas.

-

Tiempo sindical mínimo garantizado.

En muchos casos, el número reducido de afiliados impide que un sindicato pequeño adquiera tiempo sindical suficiente para operar. Una medida afirmativa puede asegurar ciertos mínimos indispensables para organizar asambleas, atender casos o preparar propuestas.

-

Derecho formal de presentar propuestas con obligación de respuesta institucional.

No basta con permitir que un sindicato minoritario envíe propuestas: debe existir un mecanismo que obligue a analizarlas y contestarlas por escrito, evitando que se pierdan en el silencio administrativo.

-

Participación obligatoria en procesos de consulta para elaborar reglamentos o políticas laborales.

Antes de emitir lineamientos, protocolos o acuerdos que afecten a toda la plantilla, la autoridad debe consultar a todos los sindicatos, incluidos los minoritarios. La consulta no es un favor: es un derecho colectivo.

-

Visibilidad institucional equitativa.

Actualizar directorios, comunicados, materiales informativos y espacios de difusión para que todos los sindicatos, grandes y pequeños, aparezcan en igualdad de condiciones.

-

Inclusión en mesas especiales de seguimiento.

En temas como igualdad, juventud trabajadora, seguridad, salud laboral o prevención del acoso, debe asegurarse que todos los sindicatos tengan presencia. La especialización muchas veces surge desde los sindicatos pequeños.

-

Mecanismos de protección ante prácticas desleales.

Crear un procedimiento interno para denunciar exclusiones, negación de información, bloqueo de participación o prácticas intimidatorias. La competencia sindical debe ser leal, no basada en la marginación del más débil.

-

Espacios garantizados en actividades institucionales relevantes.

Foros, reuniones con autoridades, talleres, ceremonias y eventos oficiales deben incluir cupos asignados para todos los sindicatos. La ausencia en espacios públicos genera invisibilidad política.

-

Presupuestos o apoyos básicos para actividades sindicales.

Cuando la institución proporciona recursos para actividades sindicales, debe asegurar un piso mínimo uniforme para evitar que solo los sindicatos grandes tengan capacidad operativa.

-

Calendario oficial de reuniones con cada sindicato.

Una programación institucional que garantice encuentros periódicos con todos los sindicatos evita favoritismos y asegura atención equitativa.

-

Reconocimiento explícito del pluralismo sindical en normatividad interna.

Incorporar en estatutos, reglamentos o lineamientos un artículo que reconozca la pluralidad sindical y autorice acciones afirmativas como medidas para fortalecer la igualdad.

-

Participación con voz en órganos donde el voto depende de la proporcionalidad.

Incluso si la ley determina que el voto sea proporcional al número de afiliados, se puede garantizar que los sindicatos minoritarios participen con voz, lo cual ya es una forma valiosa de presencia.

-

Acuerdos específicos para atender sectores laborales poco representados.

-

Un mínimo de Comisiones sindicales, para poder operar eficientemente en la defensa de los derechos de las personas servidoras públicas

Los sindicatos minoritarios suelen defender áreas muy específicas del sector público. Establecer acuerdos con ellos para fortalecer esos sectores reconoce su experiencia y amplifica sus esfuerzos.

En conjunto, estas acciones positivas no buscan alterar la correlación natural de fuerzas ni restar representatividad a los sindicatos mayoritarios. Su propósito es más profundo y más noble: construir un sindicalismo donde las diferencias naturales no se conviertan en desigualdades injustas; donde la pluralidad sea un motor y no una barrera; donde cada sindicato, sin importar su tamaño, pueda cumplir la razón por la cual nació: defender dignamente los derechos de su base.

La igualdad no se construye sola. Necesita decisiones, medidas, herramientas y voluntad. Implementar acciones afirmativas en favor de sindicatos minoritarios no es un acto de concesión: es un acto de justicia y de fortalecimiento de la vida democrática dentro del sector público. Un sindicalismo más plural, más equilibrado y más participativo es un sindicalismo más fuerte, y ese fortalecimiento beneficia a todas las personas trabajadoras, sin excepción.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

¿QUÉ FUE MÁS IMPORTANTE PARA EL SINDICALISMO: LA REFORMA DE DERECHOS HUMANOS DE 2011 O LA REFORMA LABORAL DE 2019?

24 de noviembre, 2025

La respuesta no es tan simple como parece… y por eso vale la pena explicarla bien.

El sindicalismo mexicano ha pasado por muchos momentos de lucha, tensión, esperanza y transformación. Pero si hay dos fechas que marcaron un antes y un después en la vida de los sindicatos, esas son 2011 y 2019. Ambas reformas —una constitucional y otra laboral— hicieron algo más que cambiar leyes: cambiaron la idea misma de lo que significa ser persona trabajadora, ser sindicato y ejercer derechos en México.

Sin embargo, mucha gente se pregunta:

¿Cuál de estas dos reformas fue más importante para el sindicalismo?

La respuesta más honesta es: las dos, pero cada una cambió cosas muy distintas. A continuación te explicamos qué hizo cada una, cómo repercutió en el día a día de las personas trabajadoras, y por qué juntas forman la base del sindicalismo moderno en México.

2011: La reforma que puso a los derechos humanos en el centro de todo

Para entender su impacto, hay que recordar algo importante:

Antes de 2011, los derechos humanos estaban presentes… pero no tenían la fuerza que tienen hoy. Eran como una brújula que pocas veces se usaba.

La reforma constitucional de 2011 hizo algo histórico:1.

1. Colocó los derechos humanos por encima de todo

No importa si eres autoridad, empresa, sindicato o persona: nadie puede violar derechos humanos. Esto se volvió obligatorio en serio.

Para el sindicalismo, esto significó algo que no siempre se entendía: los sindicatos también están obligados a respetar derechos humanos.

2. Incorporó los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución

Convenios de la OIT como el 87 (libertad sindical) o el 98 (negociación colectiva) dejaron de ser “ideas bonitas” y se convirtieron en normas obligatorias.

Eso empoderó al trabajador. De pronto, ya no dependía solo de lo que dijeran los estatutos o la ley local. Había un marco internacional que obligaba a respetar:

-

La democracia interna

-

La libertad de asociación

-

La no discriminación

-

El debido proceso en sanciones

-

La libertad para expresar opiniones dentro del sindicato

3. Introdujo el principio pro persona

¿Qué significa esto?

Que cuando hay duda entre dos normas, se aplica la que más beneficia al trabajador.

Esto cambió por completo la interpretación de todo el derecho laboral.

4. Permitió el control de convencionalidad

Los jueces, desde entonces, deben revisar si las decisiones sindicales cumplen con estándares internacionales de derechos humanos. Aunque no lo parezca, esto fue revolucionario: por primera vez, la vida interna del sindicato quedó sujeta a control judicial.

El impacto real de 2011

La reforma de 2011 no cambió inmediatamente las prácticas sindicales, pero sí cambió las bases jurídicas. Fue como sembrar la semilla de un nuevo sindicalismo, más democrático, más libre y más enfocado en las personas.

2019: La reforma que transformó la forma de funcionar de los sindicatos

Si la reforma de 2011 cambió la filosofía, la reforma de 2019 cambió la realidad.

La reforma laboral de 2019 fue la mayor modificación del sistema laboral mexicano en cien años. Y el sindicalismo fue su corazón.

1. Voto personal, libre, directo y secreto

Este punto, por sí solo, ya es un parteaguas.

Por primera vez, los trabajadores pueden elegir:

-

A sus dirigentes

-

Si quieren firmar un contrato

-

Si legitiman o no su contrato colectivo

-

Si aceptan un convenio o una revisión salarial

Y todo mediante voto secreto.

Esta simple medida erradicó décadas de presiones, simulaciones y acuerdos a espaldas de la base trabajadora.

2. Nace el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Ya no son las Juntas las que registran sindicatos y contratos.

Ahora existe una autoridad independiente que:

-

Revisa estatutos

-

Verifica que haya democracia interna

-

Supervisa que haya votaciones reales

-

Publica información para mayor transparencia

Con este cambio, los sindicatos dejaron de estar sujetos a controles políticos y se avanzó hacia un sistema más limpio y confiable.

3. Fin de los contratos de protección

La reforma ordenó que cada contrato colectivo debía legitimarse. Eso obligó a consultar directamente a los trabajadores. Se acabó la práctica de tener contratos firmados sin consentimiento o sin que la gente supiera siquiera que tenía sindicato.

4. Libertad sindical real, no solo escrita

Ahora es más difícil que un patrón o un gobierno favorezcan a un sindicato “amigo”. Los trabajadores pueden cambiar de organización si lo desean, algo que antes era prácticamente imposible.

El impacto real de 2019

Si la reforma de 2011 sembró la semilla, la de 2019 la hizo florecer.

Cambió la forma de liderar, negociar, registrar, votar y decidir dentro de los sindicatos.

Transformó la vida sindical práctica.

Entonces… cuál reforma fue más importante para el sindicalismo?

La respuesta depende del ángulo desde el cual se mire.

Si hablamos de impacto jurídico profundo y filosófico:

La reforma de 2011 es la más importante.

Porque colocó al trabajador en el centro y obligó a todos —incluidos los sindicatos— a respetar derechos humanos.

Si hablamos de impacto práctico en la vida diaria de los sindicatos:

La reforma de 2019 es la más importante.

Porque cambió las reglas del juego: voto secreto, fin de contratos de protección, registro independiente, legitimación.

Pero la verdad completa es esta:

Ambas reformas son inseparables.

2011 dijo: “los derechos humanos laborales son el corazón del sistema.”

2019 dijo: “y aquí está la forma de hacerlos realidad.”

Una puso los principios.

La otra creó los mecanismos.

Es como construir una casa:

2011 puso los cimientos.

2019 levantó los muros y abrió las ventanas.

¿Por qué este tema importa tanto hoy?

Porque el sindicalismo mexicano está viviendo un momento histórico:

se está volviendo más democrático, más transparente y más cercano a la base trabajadora.

Y entender estas reformas ayuda a:

-

defender mejor los derechos laborales,

-

exigir procesos democráticos reales,

-

participar activamente en el sindicato,

-

y construir organizaciones más fuertes y legítimas.

Un sindicato fuerte no nace solo de líderes capaces, sino de trabajadores informados, con derechos claros y con mecanismos reales para ejercerlos.

No se trata de decidir cuál es “mejor”. Se trata de entender que el sindicalismo actual es producto de ambas reformas, y que juntas abrieron la puerta a un nuevo modelo:

-

más humano,

-

más democrático,

-

más transparente

-

y más enfocado en el trabajador.

Un sindicalismo capaz de defender no solo prestaciones, sino dignidad, libertad y participación.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

EL MÉTODO DE LOS CINCO POR QUÉS EN EL SINDICALISMO: UNA HERRAMIENTA SENCILLA PARA DETECTAR FALLAS Y MEJORAR

8 de octubre, 2025

Aprender a mirar más allá del síntoma

En la vida sindical, es común que los problemas aparezcan una y otra vez: baja participación, conflictos internos, desorganización, falta de confianza, comunicación deficiente o incluso decisiones que no se cumplen. Sin embargo, muchas veces los sindicatos solo reaccionan ante los síntomas, sin detenerse a analizar las causas reales de lo que ocurre.

Cuando eso sucede, se entra en un ciclo que se repite: se apaga un incendio, pero el fuego vuelve a encenderse más adelante.

Ahí es donde el método de los cinco porqués (también conocido como el método de los “5 Whys”) puede ser una herramienta poderosa para romper ese ciclo.

Este método, sencillo pero profundamente eficaz, consiste en preguntar “¿por qué?” cinco veces seguidas —o las que sean necesarias— hasta llegar a la causa raíz del problema. No busca culpar a nadie, sino entender el origen verdadero de las fallas para poder mejorar con base en hechos y no en suposiciones.

¿De dónde surge el método de los cinco porqués?

El método fue desarrollado en la empresa japonesa Toyota, dentro del sistema de producción conocido como “Toyota Production System”. Los ingenieros japoneses descubrieron que, al enfrentar un problema, si se limitaban a solucionar solo el síntoma, este reaparecía. Pero si indagaban cinco veces con la pregunta “¿por qué?”, casi siempre llegaban a la raíz del problema, y entonces sí podían corregirlo de forma permanente.

Aunque nació en la industria, este método puede aplicarse con gran éxito en el ámbito sindical, porque los sindicatos también son organizaciones humanas complejas, con procesos, liderazgos, comunicación, decisiones y resultados que dependen de muchas causas interrelacionadas.

¿Cómo se aplica el método paso a paso en el sindicalismo?

-

Identificar el problema principal.

Debe ser algo concreto y observable. Por ejemplo: “La asistencia a las asambleas ha disminuido”, “no logramos acuerdos en las reuniones”, o “los nuevos trabajadores no se afilian al sindicato”.

-

Reunir a las personas involucradas.

El método funciona mejor si participan varios compañeros o compañeras que vivan de cerca el problema. Esto evita que las respuestas sean unilaterales o superficiales.

-

Hacer la primera pregunta: ¿por qué ocurrió esto?

Y luego, con cada respuesta, volver a preguntar “¿por qué?” hasta llegar a una causa que ya no dependa de otro factor.

-

Buscar la causa raíz.

La causa raíz es la que, al corregirse, evitará que el problema se repita. No siempre es evidente. A veces no está en lo que se ve, sino en la forma de trabajar, comunicar o tomar decisiones.

-

Diseñar una acción correctiva.

Una vez descubierta la causa raíz, se debe proponer una acción concreta para corregirla y no volver a caer en el mismo error.

Ejemplo 1: baja participación en las asambleas

Problema: poca asistencia a las asambleas sindicales.

1️⃣ ¿Por qué los trabajadores no asisten a las asambleas?

➡️ Porque dicen que son largas y aburridas.

2️⃣ ¿Por qué son largas y aburridas?

➡️ Porque los temas no se explican de manera clara y no se da espacio para participar.

3️⃣ ¿Por qué no se da espacio para participar?

➡️ Porque la mesa directiva tiene miedo de perder el control del orden y prefiere leer informes sin interrupciones.

4️⃣ ¿Por qué la mesa directiva teme perder el control?

➡️ Porque en el pasado hubo discusiones fuertes y falta de respeto en las intervenciones.

5️⃣ ¿Por qué hubo falta de respeto en las intervenciones?

➡️ Porque no existe un reglamento interno de orden en las asambleas que marque tiempos y formas de participación.

Causa raíz: falta de reglas claras para organizar la participación en las asambleas.

Acción correctiva: crear y aprobar un reglamento de asambleas que fomente la participación ordenada y respetuosa.

Ejemplo 2: los nuevos trabajadores no se afilian al sindicato

Problema: baja afiliación de nuevos trabajadores.

1️⃣ ¿Por qué los nuevos trabajadores no se afilian?

➡️ Porque no conocen bien qué hace el sindicato.

2️⃣ ¿Por qué no conocen lo que hace el sindicato?

➡️ Porque nadie les explica cuando ingresan a trabajar.

3️⃣ ¿Por qué nadie les explica?

➡️ Porque no existe un proceso formal de bienvenida o inducción sindical.

4️⃣ ¿Por qué no hay un proceso formal?

➡️ Porque el comité no lo ha considerado prioritario.

5️⃣ ¿Por qué no lo ha considerado prioritario?

➡️ Porque se ha enfocado en resolver conflictos laborales y no en fortalecer la identidad sindical.

Causa raíz: falta de una estrategia institucional de bienvenida e información para los nuevos trabajadores.

Acción correctiva: crear un programa de inducción sindical que se aplique a cada nuevo ingreso, explicando derechos, beneficios y formas de participación.

Ejemplo 3: conflictos internos en el comité

Problema: constantes desacuerdos entre los miembros del comité sindical.

1️⃣ ¿Por qué hay desacuerdos frecuentes?

➡️ Porque no se ponen de acuerdo en las decisiones importantes.

2️⃣ ¿Por qué no logran acuerdos?

➡️ Porque cada quien tiene información diferente sobre los temas.

3️⃣ ¿Por qué tienen información diferente?

➡️ Porque no se comparten los documentos ni los avances entre todos.

4️⃣ ¿Por qué no se comparten los documentos?

➡️ Porque no existe un sistema claro para registrar y compartir información.

5️⃣ ¿Por qué no existe ese sistema?

➡️ Porque nunca se estableció un método de comunicación interna dentro del comité.

Causa raíz: falta de un mecanismo formal de comunicación y documentación interna.

Acción correctiva: implementar reuniones periódicas con actas compartidas y un espacio digital (como un drive o grupo cerrado) para que todos tengan acceso a la información.

Ejemplo 4: mala ejecución de un acuerdo sindical

Problema: los acuerdos tomados en la asamblea no se cumplen.

1️⃣ ¿Por qué no se cumplen?

➡️ Porque nadie da seguimiento después de la reunión.

2️⃣ ¿Por qué nadie da seguimiento?

➡️ Porque no se asignan responsables específicos.

3️⃣ ¿Por qué no se asignan responsables?

➡️ Porque en las actas no se deja claro quién debe hacer qué.

4️⃣ ¿Por qué no se deja claro en las actas?

➡️ Porque el secretario o secretaria no tiene un formato definido para registrar compromisos.

5️⃣ ¿Por qué no existe un formato definido?

➡️ Porque nunca se ha diseñado un procedimiento formal de cumplimiento y evaluación de acuerdos.

Causa raíz: falta de un sistema de seguimiento de acuerdos.

Acción correctiva: crear un formato estándar de actas donde se registren compromisos, responsables y fechas límite, y revisarlo en cada sesión.

Ventajas de aplicar los cinco porqués en el sindicalismo

-

Fomenta el pensamiento crítico. Enseña a no quedarse con la primera explicación, sino a profundizar.

-

Fortalece la participación democrática. Involucra a todos en el análisis de los problemas, haciendo sentir que cada voz importa.

-

Evita la repetición de errores. Atacar la causa raíz reduce los conflictos recurrentes.

-

Promueve la transparencia. Las soluciones se construyen con base en hechos, no en suposiciones o culpas.

-

Desarrolla liderazgo colectivo. El proceso enseña a razonar juntos, y no a imponer decisiones.

Consejos para aplicarlo eficazmente

-

Evita culpar. El método busca entender, no señalar. Cambia “¿quién tuvo la culpa?” por “¿qué nos llevó a esto?”.

-

Sé paciente. A veces la causa raíz no aparece al tercer “por qué”. Puede requerir más preguntas o varios encuentros.

-

Registra el proceso. Es útil anotar cada respuesta y compartir el análisis con los demás.

-

Verifica la causa. Antes de actuar, asegúrate de que la causa identificada realmente explica el problema.

-

Convierte el análisis en acción. De nada sirve encontrar la causa si no se implementa una solución y se le da seguimiento.

Preguntar para crecer

En el sindicalismo, preguntar “¿por qué?” no debe verse como una forma de cuestionar la autoridad o generar conflicto. Al contrario, es una forma de crecer como organización. Cada pregunta nos acerca a la comprensión profunda de lo que sucede y nos aleja de las soluciones improvisadas o emocionales.

Los sindicatos que aprenden a mirar más allá del síntoma y a encontrar las causas verdaderas se vuelven más fuertes, más unidos y más capaces de responder a los desafíos del mundo laboral. El método de los cinco porqués es, en el fondo, un ejercicio de madurez colectiva: la capacidad de analizar con serenidad, reconocer errores y aprender de ellos para construir un sindicalismo más inteligente, más humano y más efectivo.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

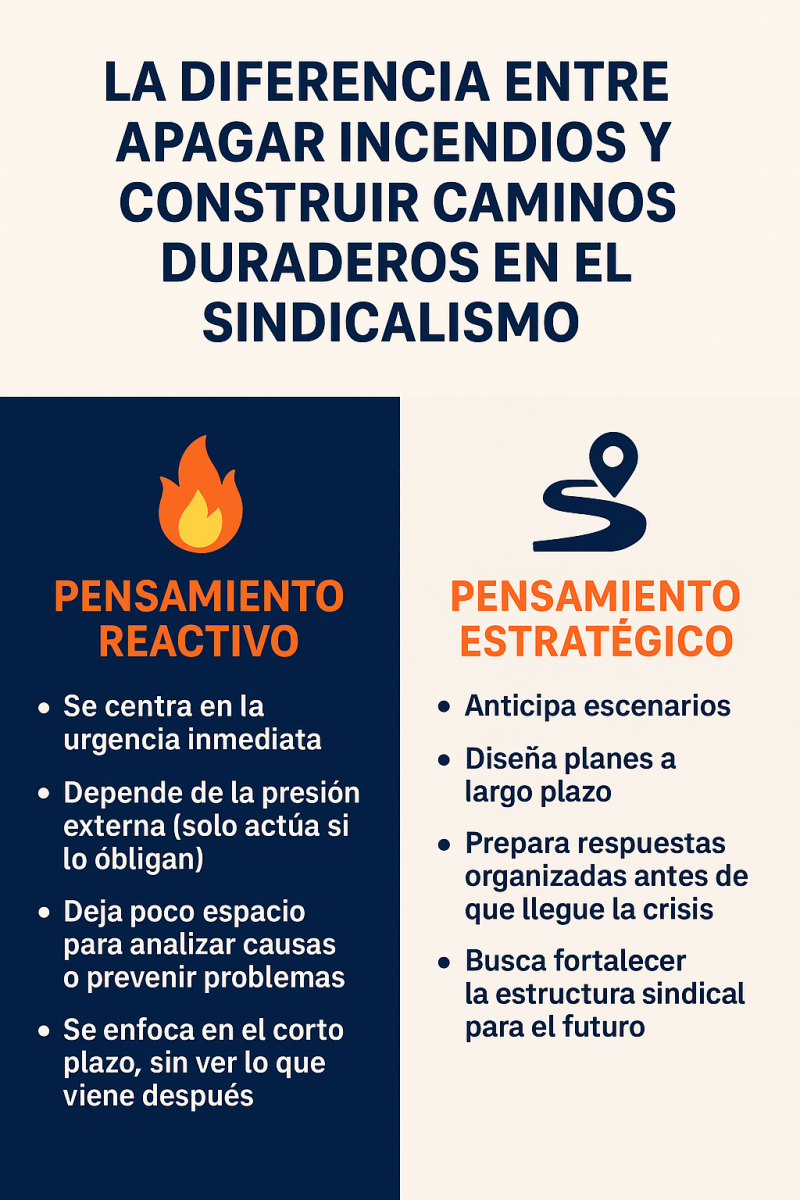

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO FRENTE AL PENSAMIENTO REACTIVO

7 de octubre, 2025

La diferencia entre apagar incendios y construir caminos duraderos en el sindicalismo

En el día a día , los dirigentes sindicales se enfrentan a múltiples retos: desde la defensa de derechos adquiridos hasta la presión de nuevas reformas, pasando por conflictos internos, demandas de los afiliados y cambios en el contexto económico y político. Muchos de estos problemas surgen de manera inesperada y exigen una respuesta inmediata. Sin embargo, lo que realmente distingue a un liderazgo sólido de uno frágil es cómo se enfrenta cada situación.

En términos sencillos, podemos decir que existen dos maneras de pensar y actuar: de manera reactiva o de manera estratégica. Ambos enfoques coexisten, pero no tienen el mismo impacto en la fortaleza sindical.

¿Qué es el pensamiento reactivo?

El pensamiento reactivo es la respuesta inmediata frente a un problema que ya está presente. Es como encender las luces de emergencia en un auto cuando ya estás detenido en la carretera: necesario, pero insuficiente si no se tiene un plan para seguir adelante.

En el sindicalismo, se manifiesta cuando los dirigentes solo se movilizan ante una crisis concreta: un retraso en el pago de salarios, una decisión arbitraria de la autoridad, un despido injustificado, una reforma ya publicada en el Diario Oficial. El sindicato corre, responde, protesta, pero lo hace cuando el problema ya está en curso.

Características del pensamiento reactivo:

-

Se centra en lo urgente, sin atender lo importante.

-

Responde bajo presión, con riesgo de improvisar.

-

No previene, solo responde.

-

Su horizonte es corto: resolver hoy, sin pensar en mañana.

-

Genera desgaste emocional y físico en dirigentes y afiliados.

-

Puede transmitir la sensación de desorganización o improvisación.

Un ejemplo común: cuando se anuncia un recorte presupuestal que afecta prestaciones, un sindicato reactivo corre a organizar marchas sin tener información detallada, lo que puede llevar a contradicciones en su mensaje o a divisiones internas.

El problema no es reaccionar, porque hay momentos en los que es imprescindible. El problema es limitarse siempre a reaccionar.

¿Qué es el pensamiento estratégico?

El pensamiento estratégico es la capacidad de ver más allá del presente inmediato. Significa analizar, planear, anticipar y preparar acciones con tiempo. En otras palabras, es jugar ajedrez en lugar de jugar dominó: mientras en el dominó se responde a la última ficha que cayó, en el ajedrez cada movimiento se piensa considerando varias jugadas futuras.

Un dirigente sindical que piensa estratégicamente:

-

Identifica tendencias políticas, económicas y sociales que pueden afectar a los trabajadores.

-

Diseña planes a largo plazo, no solo para resistir, sino para avanzar.

-

Se anticipa a escenarios negativos y prepara alternativas.

-

Comunica a los trabajadores con tiempo, evitando sorpresas.

-

Convierte los problemas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento organizativo.

Ejemplo: antes de que llegue una reforma laboral que busca limitar ciertos derechos, el sindicato estratégico ya cuenta con estudios jurídicos, diagnósticos, campañas de información y propuestas alternativas. Así no solo resiste, sino que puede incidir en el debate público y obtener concesiones favorables.

Comparación: lo reactivo vs lo estratégico

Imaginemos un escenario real: el gobierno anuncia que está preparando una reforma que afectará las jubilaciones.

-

Sindicato reactivo: espera a que la ley se apruebe. Cuando ocurre, sale a protestar en las calles con mensajes de rechazo general, sin propuestas claras. Los afiliados sienten enojo, pero también desconfianza porque el sindicato parece llegar tarde. El impacto es limitado.

-

Sindicato estratégico: desde que se mencionan rumores de la reforma, organiza mesas de análisis con expertos, informa a sus afiliados, establece alianzas con otros sindicatos y prepara una campaña de comunicación. Cuando la reforma llega al Congreso, ya tiene propuestas alternativas listas y apoyo social construido. La negociación se da en mejores condiciones.

La diferencia es clara: el reactivo llega tarde; el estratégico se adelanta y conduce.

¿Por qué predomina lo reactivo en muchos sindicatos?

Es importante reconocer que el pensamiento reactivo no surge de la nada. Hay varias razones por las que muchos dirigentes caen en este modo de actuar:

-

Sobrecarga de problemas cotidianos: al estar resolviendo temas urgentes todo el tiempo, no queda espacio para planear.

-

Falta de formación en planeación estratégica: muchos líderes sindicales aprenden sobre la marcha, pero no se les enseña a proyectar escenarios.

-

Presión de los afiliados: los trabajadores suelen exigir respuestas rápidas y visibles, lo que empuja a soluciones inmediatas.

-

Falta de recursos: cuando el sindicato carece de equipo técnico o de apoyo externo, es más difícil destinar tiempo y energía a planear.

-

Cultura política del “aquí y ahora”: en muchos contextos, la política laboral se vive en función de la urgencia, no de la previsión.

Reconocer estas causas es el primer paso para superarlas.

Cómo fomentar el pensamiento estratégico en el sindicalismo

-

Formación continua: capacitar a dirigentes y cuadros en análisis político, económico y jurídico.

-

Planeación por escenarios: plantear posibles futuros (optimista, pesimista, intermedio) y preparar respuestas para cada uno.

-

Definición de objetivos claros: establecer metas a corto, mediano y largo plazo, medibles y alcanzables.

-

Creación de equipos técnicos: integrar comisiones de análisis que apoyen a la dirigencia con datos y propuestas.

-

Construcción de redes de apoyo: aliarse con universidades, centros de investigación, legisladores y otros sindicatos.

-

Comunicación estratégica: mantener informados a los afiliados, no solo en crisis, sino de manera preventiva.

-

Evaluación constante: revisar qué funcionó y qué no en cada acción, para aprender y mejorar.

El impacto en los trabajadores

Los afiliados confían más en un sindicato que les demuestra preparación y visión. Un liderazgo que solo reacciona genera frustración, porque transmite que las decisiones se toman tarde o con improvisación. En cambio, un liderazgo que piensa estratégicamente da tranquilidad, incluso en tiempos de crisis, porque proyecta seguridad y capacidad de conducción.

Cuando los trabajadores ven que su sindicato anticipa escenarios, se sienten más protegidos y más dispuestos a participar activamente. Esto fortalece la unidad interna, que es la mayor herramienta de poder de cualquier organización sindical.

Pensar para construir futuro

Enseñar a planear a largo plazo, anticipando escenarios, es una de las tareas más importantes en la formación de líderes sindicales. La urgencia no desaparecerá nunca; siempre habrá problemas que atender. Pero cuando el pensamiento estratégico se convierte en la forma habitual de actuar, el sindicato deja de ser un actor que solo reacciona para convertirse en un protagonista que marca el rumbo.

El pensamiento reactivo puede apagar incendios, pero el pensamiento estratégico construye caminos. Y son esos caminos los que aseguran que los trabajadores de hoy y de mañana tengan sindicatos fuertes, capaces de defenderlos y de adaptarse a los cambios con inteligencia.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

ANÁLISIS CRÍTICO DE REFORMAS LABORALES

23 de septiembre, 2025

Cómo examinar leyes y cambios sin prejuicios ideológicos, con enfoque técnico y político

En el ámbito sindical, pocas cosas generan tanto debate como las reformas a la legislación laboral. Cada vez que un gobierno o un legislador de cualquier partido político anuncia una reforma a las leyes del trabajo, los discursos se polarizan de inmediato: por un lado, quienes las aplauden como un avance histórico; por otro, quienes las rechazan tajantemente por considerarlas un retroceso. En medio de estas posturas, muchas veces se pierde lo más importante: un análisis crítico, sereno y profundo que nos permita distinguir lo que realmente cambia, lo que se mantiene y lo que puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

El pensamiento crítico aplicado a las reformas laborales es una herramienta indispensable para las personas dirigentes sindicales. Nos permite ir más allá de las consignas, las emociones o los intereses inmediatos, para colocar en el centro lo que verdaderamente importa: la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la construcción de un marco laboral que impulse la justicia social, sin frenar el desarrollo económico.

Este texto busca ofrecer una breve guía para examinar las reformas laborales desde una perspectiva técnica y política, pero sin caer en prejuicios ideológicos.

1. La importancia de un análisis crítico

Analizar críticamente no significa criticar por criticar. Tampoco es aceptar de manera ingenua lo que se nos presenta. Se trata de una postura activa que implica:

-

Revisar el texto de la reforma con detenimiento, sin quedarnos únicamente con lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales o cualquier actor del ecosistema laboral.

-

Identificar los intereses detrás de la reforma, tanto de quiénes la promueven como de quiénes se oponen.

-

Reconocer los beneficios y los riesgos que puede traer, incluso si vienen mezclados en una misma propuesta.

-

Adoptar una visión de largo plazo, más allá del impacto inmediato.

Un análisis crítico exige suspender, por un momento, nuestras simpatías políticas o ideológicas, para mirar los cambios con lentes objetivos.

2. Dimensión técnica: entender el “cómo” de la reforma

La primera tarea de una persona dirigente sindical es comprender la reforma en su dimensión técnica. Esto implica revisar cuidadosamente el texto legal, es decir, los artículos que se reforman, se eliminan o se adicionan.

Algunas preguntas clave para esta parte son:

-

¿Qué leyes se reforman exactamente: (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria-, Ley del ISSSTE, entre otras)?

-

¿Cuáles son los artículos que cambian y qué establecían antes?

-

¿El cambio es de forma o de fondo? (No es lo mismo cambiar palabras para aclarar un procedimiento, que modificar derechos sustantivos como vacaciones, pensiones o estabilidad laboral).

-

¿Qué problemas busca resolver la reforma y qué mecanismos propone?

-

¿Existen vacíos legales, contradicciones con la Constitución, Tratados Internacionales o ambigüedades que puedan afectar a las personas trabajadoras?

La dimensión técnica nos obliga a leer con lupa y, de ser necesario, apoyarnos en especialistas en derecho laboral. Una persona dirigente sindical no tiene que ser abogado, pero sí debe tener la capacidad de identificar los puntos neurálgicos.

3. Dimensión política: entender el “por qué” y el “para qué”

Toda reforma laboral responde a un contexto político. Nadie reforma las leyes por simple gusto académico. Hay intereses detrás, tanto del gobierno o partido político que la impulsa, como de los empresarios, los sindicatos y, en general, los distintos actores sociales.

Aquí es donde entra la dimensión política del análisis. Algunas preguntas que conviene hacernos:

-

¿Quién está promoviendo la reforma y con qué discurso la defiende?

-

¿Qué actores la apoyan y cuáles la rechazan? ¿Por qué?

-

¿Qué coyuntura política está detrás? (¿Se acerca una elección? ¿Se busca atender presiones internacionales? ¿Se intenta responder a una crisis laboral específica?)

-

¿Cómo se relaciona esta reforma con otras políticas del mismo gobierno (económicas, fiscales, sociales)?

La dimensión política no se trata de etiquetar la reforma como “buena” o “mala” por provenir de determinado partido político o legislador, sino de entender cómo encaja en el tablero de poder y qué implicaciones puede tener para las personas trabajadoras organizadas.

-

Riesgo de los prejuicios ideológicos

Uno de los mayores obstáculos para un análisis crítico es el sesgo ideológico. Muchas veces se rechaza una reforma simplemente porque viene de un gobierno o partido político con el que no simpatizamos, o se aplaude ciegamente porque proviene de un partido con el que nos identificamos.

El problema de este enfoque es que los trabajadores terminan perdiendo. Una reforma puede traer beneficios genuinos aunque no nos guste el gobierno o partido político que la impulsa. O, al contrario, puede esconder riesgos importantes incluso si proviene de un gobierno o partido político que se dice “progresista” o “amigo de los trabajadores”.

El reto de los dirigentes sindicales es separar la sustancia del discurso, y juzgar la reforma por sus efectos reales, no por su envoltorio ideológico.

5. Estrategia sindical frente a las reformas

Una vez realizado el análisis técnico y político, corresponde diseñar la estrategia sindical. Esto incluye:

-

Informar con claridad a las personas trabajadoras sobre los cambios, evitando alarmismo pero también sin maquillar los riesgos.

-

Participar activamente en el debate público, con argumentos sólidos basados en datos y no en consignas.

-

Proponer ajustes o mejoras a la reforma, aprovechando los espacios de diálogo legislativo o de concertación social.

-

Preparar acciones legales o de defensa en caso de que los cambios afecten derechos adquiridos.

-

Mantener la unidad sindical, evitando divisiones internas que debiliten la capacidad de negociación.

Una reforma laboral puede ser una amenaza, pero también una oportunidad. Todo depende de la preparación y del enfoque con que los sindicatos la enfrenten.

El análisis crítico de las reformas laborales no es un ejercicio académico lejano a la vida real. Es una necesidad práctica para la defensa de las personas trabajadoras.

Las personas dirigentes sindicales que logran distinguir entre lo técnico y lo político, que dejan de lado los prejuicios ideológicos y que ponen en el centro la justicia laboral, tienen más herramientas para negociar, para incidir y para construir propuestas sólidas.

En un mundo laboral en constante transformación, la mejor defensa no es el rechazo automático ni la aceptación ciega, sino la capacidad de leer entre líneas, anticipar escenarios y actuar con inteligencia estratégica.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

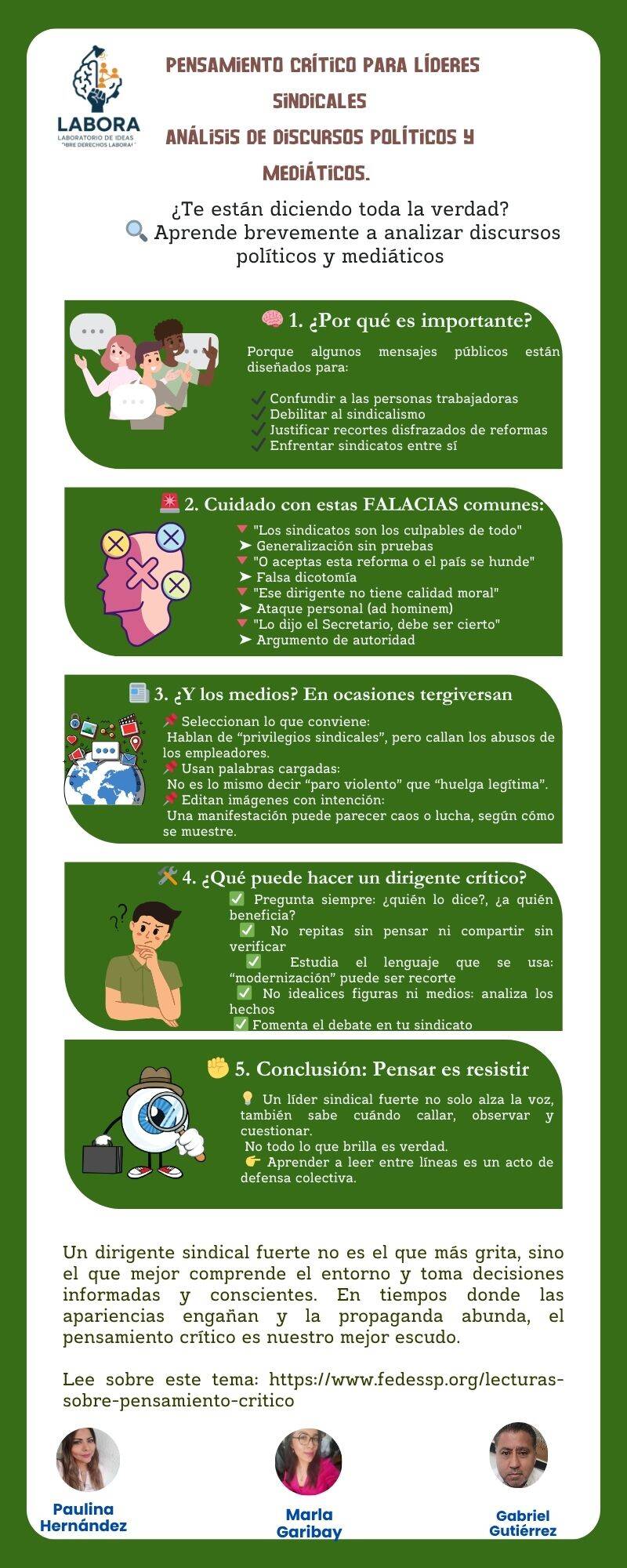

Tema: Análisis de discursos políticos y mediáticos. Cómo identificar brevemente falacias, sesgos y manipulación en mensajes públicos que afectan a las personas servidoras públicas y sindicatos.

31 de julio, 2025

Cuando las palabras se disfrazan: aprender a leer entre líneas

En el mundo sindical, no basta con levantar la voz: también es necesario saber escuchar con inteligencia, filtrar los mensajes que recibimos a diario y preguntarnos: ¿Qué me están queriendo decir realmente? ¿A quién beneficia ese discurso? ¿Dónde está el truco?

Vivimos en una época donde la información abunda, pero la verdad escasea. Los líderes sindicales, por su papel central en la defensa de los derechos laborales, están constantemente expuestos a discursos políticos, noticias mediáticas y narrativas que muchas veces buscan influir en sus decisiones, confundir a sus afiliados o dividir a las personas trabajadoras. Por eso, desarrollar pensamiento crítico no es una opción: es una necesidad urgente.

- ¿Por qué debemos analizar los discursos políticos y mediáticos?

Porque lo que está en juego son los derechos de miles de personas trabajadoras. Los discursos que se dan en los medios, en el Congreso, desde la administración pública o incluso en redes sociales, muchas veces contienen falacias, sesgos, omisiones y verdades a medias que intentan:

-

Minimizar los problemas laborales.

-

Desacreditar la acción colectiva.

-

Enfrentar a los sindicatos entre sí.

-

Presentar medidas regresivas como avances.

-

Impulsar reformas sin que se conozca su impacto real.

Un dirigente sindical que no aprende a detectar estos mecanismos, corre el riesgo de reproducir sin querer narrativas que dañan a su propia organización y a sus personas agremiadas.

- Detectar falacias: el arte de no dejarse engañar

Las falacias son errores en el razonamiento que, aunque suenan lógicos o convincentes, están diseñados para manipular. Algunos ejemplos comunes en los discursos públicos que afectan al sindicalismo son:

-

Falacia del chivo expiatorio: “Los sindicatos son los responsables de la ineficiencia del sistema público.” Esta afirmación generaliza, omite causas estructurales y culpa sin fundamento.

-

Falsa dicotomía: “O aceptamos esta reforma laboral o el país se va a la ruina.” Aquí se presentan solo dos opciones extremas, ocultando que existen alternativas razonables.

-

Ad hominem: “Ese dirigente no tiene autoridad moral para opinar.” En lugar de debatir argumentos, se ataca a la persona.

-

Argumento de autoridad: “Como lo dijo el Director General, debe ser cierto.” Aunque una figura pública diga algo, eso no lo vuelve verdad por sí solo.

- Sesgos mediáticos: cuando la noticia viene con intenciones

Los medios no siempre son neutrales. Algunos responden a intereses políticos o económicos que condicionan la forma en que se presenta la información. Esto se nota, por ejemplo, en:

-

La selección de noticias: ¿Por qué algunos medios hablan de “privilegios” sindicales y no de abusos de empleadores?

-

El lenguaje utilizado: No es lo mismo decir “huelga legítima” que “paro que afecta a terceros”. Las palabras elegidas construyen realidades distintas.

-

El enfoque visual: Imágenes de manifestaciones pueden presentarse como muestra de “desorden” o de “lucha social”, dependiendo de la intención del medio.

Un líder sindical crítico sabe que no debe tomar como verdad absoluta lo que ve en las noticias, sino contrastar fuentes, buscar contexto y conversar con quienes están en el terreno.

- ¿Cómo desarrollar esta capacidad crítica?

Aquí algunas claves prácticas para mejorar el análisis de discursos políticos y mediáticos:

-

Hacer preguntas siempre: ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Qué se omite? ¿A quién beneficia?

-

Evitar repetir sin pensar: Antes de compartir una nota, leerla completa, verificarla y preguntarse si se alinea con los principios del sindicato.

-

Estudiar los marcos narrativos: Por ejemplo, cuando se habla de “modernización”, ¿se está hablando de mejora laboral o de recorte de derechos?

-

No confiar ciegamente en nadie: Ni medios, ni partidos, ni funcionarios. Confiar en los hechos, no en las figuras.

-

Fomentar el debate interno: Reunirse con otros líderes y agremiados para analizar juntos las noticias y discursos. El pensamiento crítico también se construye en colectivo.

- Conclusión: un liderazgo que piensa, cuestiona y decide con autonomía

Un dirigente sindical fuerte no es el que más grita, sino el que mejor comprende el entorno y toma decisiones informadas y conscientes. En tiempos donde las apariencias engañan y la propaganda abunda, el pensamiento crítico es nuestro mejor escudo.

Leer entre líneas, desenmascarar las falacias, identificar las intenciones ocultas y no tragarse el anzuelo sin pensar es, en sí mismo, un acto de resistencia sindical.

Porque el poder no solo se enfrenta en la calle: también se combate en la mente.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

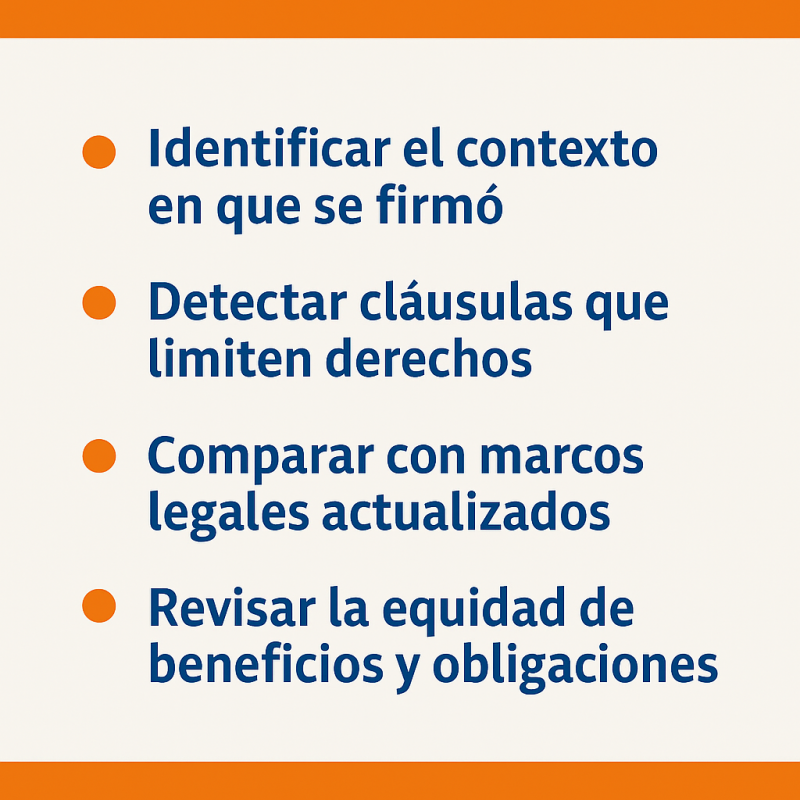

LECTURA CRÍTICA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO: CÓMO IDENTIFICAR CLÁUSULAS INJUSTAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

La lectura crítica de las condiciones generales de trabajo no es una tarea burocrática ni meramente formal: es una herramienta de defensa y empoderamiento para los sindicatos. Esta práctica permite detectar ambigüedades, omisiones, cláusulas regresivas o mal redactadas que afecten los derechos de las personas trabajadoras. A continuación, se desarrollan seis claves esenciales para hacer una lectura crítica con sentido estratégico y jurídico:

-

Identificar el contexto en que se firmó

Antes de interpretar cada cláusula, es necesario preguntarse:

-

¿Bajo qué condiciones económicas, políticas y sociales se firmaron las condiciones?

-

¿Fue en un entorno de crisis, de transición administrativa o de reestructuración institucional?

-

¿Existen antecedentes de negociación, conflictos o imposiciones unilaterales?

Conocer este contexto histórico y situacional permite entender por qué se establecieron ciertos compromisos y evaluar si siguen siendo vigentes o necesitan revisión.

-

Detectar cláusulas que limiten derechos

Una de las principales alertas en la lectura crítica consiste en identificar disposiciones que:

-

Vulneren derechos humanos o laborales reconocidos.

-

Impongan obligaciones desproporcionadas a las personas trabajadoras.

-

Limiten el ejercicio de derechos colectivos, como la libertad sindical, la huelga o la participación en la negociación.

-

Utilicen un lenguaje ambiguo para generar interpretaciones que perjudiquen a los empleados.

Estas cláusulas deben analizarse desde una perspectiva de derechos y con apoyo legal.

-

Comparar con marcos legales actualizados

Una condición general de trabajo no puede estar por debajo de los estándares legales vigentes. Por eso se recomienda:

-

Contrastar cada cláusula con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su caso, la Ley Federal del trabajo (u otras leyes específicas), y

-

Revisar tratados internacionales como los convenios de la OIT y otros instrumentos que reconocen derechos fundamentales.

Si una cláusula contradice o restringe lo que la ley otorga, debe ser renegociada.

-

Revisar la equidad de beneficios y obligaciones

Es indispensable analizar si el documento garantiza un trato justo y equitativo para todas las personas trabajadoras. Algunas preguntas clave:

-

¿Las responsabilidades están equilibradas entre partes?

-

¿Existen beneficios o cargas que solo aplican a ciertos grupos sin justificación razonable?

-

¿Se reconocen los derechos de grupos históricamente excluidos, como mujeres, personas jóvenes, con discapacidad o indígenas?

La equidad no es sólo un ideal: es una exigencia ética y legal.

-

Buscar áreas de mejora y actuación sindical

No toda cláusula problemática es necesariamente injusta: algunas simplemente están desactualizadas o mal redactadas.

Este es un espacio de oportunidad para:

-

Proponer redacción más clara y precisa.

-

Incluir beneficios no considerados, como licencias por paternidad, teletrabajo, prevención de riesgos psicosociales, etc.

-

Incorporar mecanismos de solución de conflictos, participación sindical o revisión periódica.

El sindicato puede actuar aquí como agente propositivo de innovación normativa.

-

Evaluar la claridad y la posibilidad de interpretación

Una cláusula ambigua puede abrir la puerta a arbitrariedades. Por eso:

-

Evalúa si el lenguaje es claro, concreto y sin tecnicismos excesivos.

-

Identifica si el texto permite múltiples interpretaciones que puedan utilizarse en contra de las personas trabajadoras.

-

Sugiere modificaciones que reduzcan esa incertidumbre.

Un lenguaje claro protege mejor los derechos.

Ejercicio práctico recomendado:

Toma un fragmento real de las condiciones generales de trabajo vigentes en tu institución y:

-

Analiza si cumple con las seis claves anteriores.

-

Señala las cláusulas que podrían vulnerar derechos o ser mejoradas.

-

Elabora una propuesta de redacción alternativa.

-

Comparte el análisis en una sesión de trabajo con tus compañeros o equipo jurídico sindical.

ÁREA JURÍDICA LABORAL

Paulina, Marla y Gabriel

#SindicatoInformadoSindicatoEmpoderado

https://linktr.ee/asesoresjuridicoslaborales

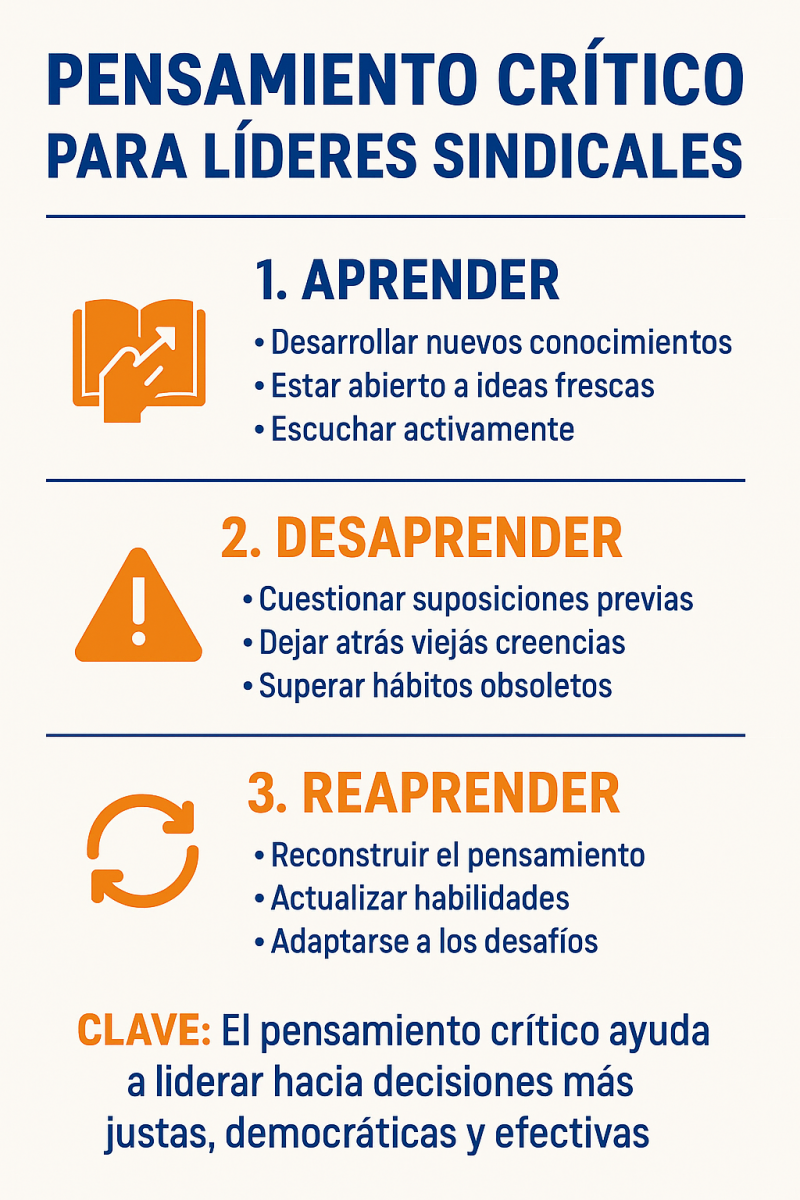

La revolución silenciosa del pensamiento: aprender, desaprender y reaprender como líder sindical

16 de mayo, 2025

Ante los acelerados cambios que atraviesan nuestras sociedades, el papel de los sindicatos no puede seguir siendo el mismo que hace cincuenta, veinte o incluso cinco años. Hoy, más que nunca, el liderazgo sindical requiere algo más que convicciones firmes y una agenda de reivindicaciones clara. Requiere, ante todo, una mentalidad abierta, crítica y evolutiva. En este sentido, aprender, desaprender y volver a aprender se ha convertido no sólo en una consigna moderna, sino en una necesidad urgente para todo líder sindical que aspire a servir auténticamente a sus representados.

Aprender: el punto de partida ineludible

Todo liderazgo auténtico se edifica sobre una base de conocimiento. No es posible conducir procesos complejos de representación y defensa de derechos sin una comprensión profunda de la legislación laboral, la dinámica institucional, la historia de los movimientos sociales, y las nuevas formas de organización del trabajo. Pero también hay que aprender sobre las personas: sus necesidades, sus miedos, sus expectativas.

Para el líder sindical, aprender no es únicamente acumular datos o conocer el contenido de los contratos colectivos. Es también una práctica continua de escucha. Escuchar a la base, atender las señales del entorno, comprender las transformaciones en los modelos laborales, como el teletrabajo, la automatización o la fragmentación del empleo. Es aprender a negociar en un contexto donde los empleadores y los gobiernos están cada vez más preparados, con equipos técnicos sofisticados. Es aprender sobre nuevas herramientas de comunicación, sobre cómo generar narrativas que conecten, que movilicen, que expliquen con claridad las razones de una lucha.

Y, sobre todo, aprender implica cuestionarse a sí mismo. Una capacidad que exige humildad. El líder sindical no debe temer al conocimiento nuevo, ni a las preguntas difíciles que este trae consigo. Por el contrario, debe ver en ellas una oportunidad para ampliar sus horizontes y para tomar decisiones más informadas, más justas, más estratégicas.

Desaprender: el acto rebelde del pensamiento crítico

Pero si aprender es fundamental, desaprender lo es aún más. Y aquí entra en juego el pensamiento crítico como herramienta transformadora.

Desaprender no significa olvidar lo aprendido, ni renegar de la experiencia acumulada. Significa revisar con honestidad las ideas y prácticas heredadas, y tener el coraje de soltar aquellas que ya no funcionan o que se han convertido en obstáculos. Desaprender es, en esencia, liberarse de la inercia mental.